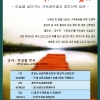

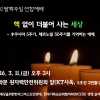

한국인의 심성과 기독교 영성1)

영성(spirituality)이란?

한국 개신교는 영성이란 말을 ‘경건성’으로 이해하여 금욕적/도덕적 개념에 머물러 있거나, 혹은 종교인의 특수한 체험과 은사, 즉 방언/치유/예언/축귀능력/입신 등으로 생각하여 영성이 지니는 포괄적 의미를 담아내지 못하고 있다.

인간의 생명안에는 물리생화학적 법칙에 의해 지배되는 물질적 차원, 지각과 인식이 가능한 심리적/정신적 차원, 그리고 인격적 결단/선택/자기존재 부정과 세계초월이 가능한 심령적 차원이 존재한다. 인간의 영성이란 이러한 다차원적 존재로서 인간이 자신의 생명을 둘러싸고 있는 자연/사회/타인/신과의 관계 속에서 창출해 내는 전인적 생명약동이요, 반응이다. 즉 인간의 영성이란 ‘관계’속에서 이루어 지는 반응을 말한다.

그러므로 영성의 깊이란 인간이 보여주고 있는 반응에 따라 결정된다. 자기 중심/폐쇄/무관심/증오의 관계인지 아니면 타자 중심/개방/수용/사랑의 관계인지 거기에 영성의 깊이가 달려 있다. 하느님과 온 우주의 생명을 사랑할 수 있는 능력에 따라 영적으로 성숙한 사람인가 미숙한 사람인가를 말할 수 있다.

영성이해에 대한 문제점

우리에게 있어 영성을 올바로 이해하는데 첫번째 걸림돌이 되는 것은 이분법적인 ‘이원론의 사고’이다. 자연과 초자연, 땅과 하늘, 현세와 내세, 시간성과 영원성, 삶과 죽음, 물질성과 정신성, 개체성과 전체성 등에 대한 이분법의 사고 속에서 어느 한쪽을 상대적으로 가치절하 해 왔다.

심리학자인 켄 윌버(Ken Wilber)는 ‘영원한 심리학:의식의 스펙트럼’이라는 논문에서 심리적으로 미숙한 사람일수록 전체(우주)에서부터 자신을 분리, 객관화 하므로써 자신의 정체성을 확인하려 한다고 말한다.

사람의 가장 깊은 의식은 우주의 궁극적 실재(하나님)와 일치하고 있는 것이다. 진화되고 성숙한 사람일수록 궁극적인 실재와의 일체감을 더 깊이 느끼게 된다. 영적으로 깊은 사람일수록 이분법적 사고를 넘어서게 된다.

두번 째 걸림돌이 되는 것은 영성의 사회성에 대한 인식결여이다. 생물학자인 장회익은 생명이란 무엇인가를 설명하면서 ‘생명의 단위’에 대해 말한다. 즉 한 생명을 진정으로 이해하기 위해서는 그가 속해 있는 환경의 단위 안에서 보아야 한다는 것이다. 개체생명은 에너지를 공급받을 수 있는 환경을 떠나 독립적으로 존재할 수 없기 때문이다. 예컨데, 우리 인간은 지구를 벗어나면 존재할 수 없고 지구안에 있을 때만이 생명으로서 존재한다. 그는 지구의 경우 최소한의 생명의 단위를 태양계라고 본다. 태양계에는 항성과 행성이 있어 에너지가 독립적으로 공급되고 재생산되기 때문이다. 그는 이 태양계에 있는 생명의 단위를 ‘Global Life(온생명)’이라고 부른다. 이에 대해 우리 각자는 온생명의 지체인 개체생명이며 에너지 공급원이 되는 또 다른 생명들은 ‘보생명’(co-life)이라고 말한다.2)

1) 이은재(감리교교육원장, 산돌학교 교장), 05년 한국YMCA 간사회(AOS) 강연, 1월 13일(목)∼15일(토), 충남 도고 토비스콘도

2) 장회익, “현대과학을 통해 본 생명과 인간”, 크리스챤 아카데미 대화록 15편.

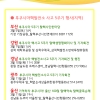

한국인의 심성과 기독교 영성(이은재).hwp

센터 출판물 "생명평화운동 구상"에 수록되어 있습니다.

.jpg)

.jpg)