한국에 살고 있는 청년들의 모습은 어떠할까? 청년실업률은 10.5%, 중소기업과 대기업 임금격차 65.9%, 구직을 포기한 니트족 비율 18.4%, 30세 미만 가구주 평균 부채 1506만원, 합계출산율 1.24명 등이 단적으로 우리 사회 청년의 현실을 나타내는 지표들이다. 한국 청년은 학교를 졸업하면 불안정한 고용과 높은 실업률에 좌절하고, 학자금 대출로 인한 채무자로 사회에 진출하게 된다. 이들은 한국사회를 헬조선이라 부르고, 금수저·흙수저로 사회적 불평등을 표현하며, 자신들을 N포세대로 규정한다.

청년층의 불만과 자포자기의 정서가 우리 사회에 퍼져있지만 정부나 기성세대는 형식적인 언급이나 대응만으로 이런 현상을 바라보고 있다. 인터넷 취업 전문 포털 사이트 ‘잡코리아’와 아르바이트 전문 포털 사이트 ‘알바몬’이 성인 남녀 2662명을 대상으로 ‘다른 나라에서 살아보고 싶나요’라는 주제로 설문조사를 실시한 결과, 94.4%가 ‘이민을 꿈꿔 본 적 있다’라고 응답하였다. 이민을 꿈꾸는 이유로는 ‘사는 것이 팍팍하고 고되어서(57%·복수응답)’, ‘일과 생활의 균형을 찾고 싶어서(37.8%)’라고 답하였다. 한국 청년이 ‘탈조선(한국을 떠나 해외로 이민 가는 것)’을 꿈꾸는 암담한 현실을 보여주는 결과이다.

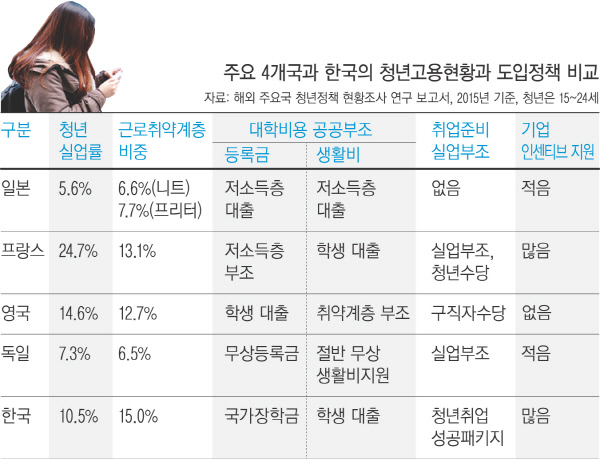

한국사회에서 청년문제가 본격적으로 논의되기 시작한 것은 불과 몇 년 전의 일이다. 정부는 청년실업률이 사상 최고 수준을 나타내자 청년일자리 대책과 관련된 다양한 청년정책을 실시하기 시작하였다. 한국보건사회연구원이 발표한 ‘해외 주요국 청년정책 현황조사’에 따르면 한국 청년들은 전 국민 대상의 기초생활보장제도나 건강보험 등 사회보장정책 수혜자로서 국가의 서비스를 받고 있다. 최근에는 청년대상 직업훈련 프로그램인 취업성공패키지, 소득연계형 반값등록금, 취업 후 상환 학자금 제도 등과 같이 고용과 교육영역으로 청년문제를 해결하려는 접근이 시도되고 있다.

또한 청년수당 정책으로 중소기업진흥공단의 ‘내일채움공제’사업과 고용노동부의 ‘청년취업인턴제’사업을 연계한 ‘청년취업내일공제’를 실시하고 있다. 이 정책은 청년의 눈높이를 낮추어 구인난에 어려움을 겪고 있는 중소기업으로 이들을 유도하는데 목표가 있다. 정부는 중소기업에서 인턴을 거친 뒤 정규직으로 2년간 근무하는 청년 34세 이하를 대상으로 2년간 현금부조에 해당하는 900만원을 이들에게 적금형태로 지급하고 여기에 자기 적립금 300만원을 합쳐 총 1,200만원으로 종자돈을 형성시키고자 한다. 본 정책이 청년의 기초자산과 일자리를 만들어 주려는 시도에서 의미는 있지만 그 실효성에 대해서는 더 지켜봐야 할 것이다. 우려되는 사항은 정부정책이 청년실업자의 구제 숫자에 중점을 둔다는 점이다. 중앙정부와는 다른 접근으로 서울시와 경기도 성남시는 청년배당정책을 수립해 청년들에게 일자리를 찾는 동안 창업과 연관된 활동이나 자기계발을 할 수 있도록 기회를 주고 있다.

청년세대가 겪고 있는 어려운 현실은 단지 우리나라의 상황만은 아니다. 한국보건사회연구원이 청년실업률과 근로취약계층(일도 하지 않고 교육도 받지 않는 사람, 단기 일자리를 전전하는 사람 등)을 바탕으로 일본, 프랑스, 영국, 독일 등 다른 나라의 청년정책과 한국의 청년정책을 비교하였다. 한국의 청년정책은 프랑스와 가장 비슷한 것으로 나타났다. 프랑스는 청년실업률과 근로취약계층의 비중이 높으며, 청년들을 일할 의지가 없는 니트족과 그 이외 청년으로 구분하였다. 니트족에게는 청년수당을 지급하고 견습생 제도 등을 통해 일자리 진입을 돕고 있다. 청년실업자에게는 실업수당을 제공하며 고용주들에 대한 인센티브를 통해 일자리 재진입을 유도한다. 특히, ‘세대 간 연대고용계약’을 통해 만 57세 이상 중고령의 근로자 일자리를 보존하면서 만 26세 미만 청년을 정규직으로 고용할 경우 지원금을 제공한다.

연구진은 “한국은 프랑스처럼 청년수당은 청년 취업성공패키지와 청년고용 창출을 위해 기업에 인센티브를 제공하는 것이 유사하며, 취약계층 중심으로 등록금 부조와 생활비 대출을 제공하는 것도 비슷하다”고 하였다. 그러나 프랑스의 청년정책은 생각보다 효과적이지 않다고 하였다. 프랑스 청년실업률은 2010년 22.6%에서 2015년 24.7%로 늘었으며, 니트족도 14.3에서 13.1%로 1.2% 감소에 불과하였다. 또한 한국은 제조업이 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중이 30%인 반면에 프랑스는 11%에 불과하므로 산업기반도 다르다.

그렇다면 일본과 영국은 어떠한가? 일본은 청년실업률이 낮고 근로취약계층 비중이 높으며, 프리터나 니트 등 저학력-저숙련 청년대상의 정책을 실시하므로 대졸 고학력 취업준비생에 초점을 맞추는 한국의 청년정책과는 차이가 있다고 하였다. 영국은 제조업 비중이 낮고 재정압박으로 복지정책을 줄여가고 있어서 우리 현실에 적용하기에 한계가 있다고 하였다. 그러므로 연구진은 “한국처럼 제조업 기반 경제구조를 갖춘 독일식 청년정책이 벤치마킹하기에 가장 적절한 것으로 보인다”고 하였다.

* 출처: 경향신문. “한생 생계형 알바 줄일 ‘바펙’등 독일 청년정책, 한국에 유용.” 2016. 11. 13. 재인용.

독일은 적극적인 교육지원정책과 청년대상의 보편적인 공공부조정책을 실시하고 있다. 대학 등록금은 무상이며 고졸자에게는 18세까지, 대학 진학자에게는 25세까지 월 184유로의 아동수당이 제공된다. 청년정책으로는 학생들을 대상으로 생활비와 학습교재비를 지원하는 ‘바펙’이 있다. 이 정책은 1970년부터 시행되었으며 지난 40여 년 간 총 800만 명 이상의 청소년과 청년들이 혜택을 받았다. 2014년에 ‘바펙’ 월평균 지원금은 학생이 418유로, 대학생이 448유로였다. ‘바펙’은 학생들이 생활비 때문에 공부를 멈추고 아르바이트에 내몰리는 것을 방지하기 위한 제도로 지원여부와 금액은 소득수준에 따라 결정되며, 고등학교까지는 지원받은 생활비를 전혀 상환할 필요가 없다. 대학생은 지원금의 절반을 무상으로 지원받으며, 나머지 절반은 무이자 국가장학금 대출로 제공된다. 이 지원금에는 생활비, 의료보험비, 주거보조비도 포함된다. 취업준비생은 대학졸업 후 12개월은 이자만 내면 ‘바펙’ 수혜를 받을 수 있다.

이처럼 유럽의 주요 정책들 중에서 한국 현실에 적용 가능한 것이 있다면 심도 있게 고려해 볼 필요가 있을 것이다. 하지만 해외의 우수한 정책만을 도입하여 한국의 청년실업이나 정책을 해결하기에는 분명 한계가 있을 것이다. 따라서 우리사회에서 현실성 있는 청년정책을 수립하기 위해서는 기존의 가부장적이며 전통적인 위계질서 중심의 사고전환이 필요하다고 전문가들은 말한다. 우리사회에서는 청년은 성인으로 가는 과정의 일부분이며 성인이 되기까지의 고생은 당연한 것으로 여겨지는 가부장적인 관념이 지배적이다. 또한 기성세대가 겪었던 시련과 고난에 비하면 산업화시대 이후에 성장한 청년세대들의 삶은 훨씬 편하고 이들이 배부른 투정을 하고 있다고 여기는 사람들도 많다.

다음으로 전문가는 교육과 고용이 연계되지 못하는 현재의 교육내용과 방법도 문제라고 언급하였다. 한국 청년층의 교육수준은 세계적인데 비해서 청년실업률은 매우 높다. 청년실업을 근본적으로 해결하기 위해서는 일자리 창출만이 급선무가 아니라는 점이다. 청년들에게 자신들의 창의력과 상상력을 발휘할 수 있도록 적절한 교육환경을 제공해야 하며, 더불어 현장에서 활용 가능한 기술교육이 필요하다는 것이다.

마지막으로 청년들이 겪고 있는 심리적 고립상태와 환경적 압박요인 등을 분석하여 자신이 처한 현실에 대해 절망적으로 생각하지 않도록 해야 한다. 청년문제를 해결하기 위한 정책으로 이들에게 일자리를 제공하는 것에만 머무를 것이 아니라 주거, 학자금, 부채 등으로 그 영역을 확장해야 한다는 점이다. 교육과 일 이외에도 건강, 문화, 자유, 참여 등 다양한 영역이 복합적으로 청년정책에 포함되어 청년들이 희망적인 미래를 상상하고 건강한 성인으로 성장할 수 있도록 해야 한다.

* 글쓴이 : 장여옥

<참고한 자료>

경향신문. “한생 생계형 알바 줄일 ‘바펙’등 독일 청년정책, 한국에 유용.” 2016. 11. 13.

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?code=940601&artid=201611132129015

경향신문. “일자리에 갇힌 청년정책.” 2015. 11. 22.

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201511222038455&code=990304

주간동아. “이제 10대도 ‘탈조선’ 시대.” 2016. 11. 9. http://weekly.donga.com/Library/3/all/11/776145/1

허핑턴포스트코리아. “우리나라에는 ‘청년정책’이 없다.” 2016. 5. 20.

http://www.huffingtonpost.kr/korean-agenda/story_b_10049414.html

Air Max 90

Ugg Homme Pas cher

zapatillas running

nike air jordan pas cher

Moncler Soldes

Nike Factory Store

canada goose sale online

Sneakers Nike

nike damenschuhe

Toms Shoes For Women

tru religion jeans

chaussure basket homme

scarpe hogan outlet

louboutin heels

longchamp tote bag

Chaussure Nike Air Max Pas Cher

Pandora Official Website

cheap uggs for women

hyperdunk 2014

Moncler Sale

Air Jordan Release Date

sac coach soldes

23 is back

new pandora charms

nike sb stefan janoski

michael kors handbags on sale

Moncler Jacket Womens

cheap real uggs

Nike Store

nfl store

reebok running shoes

nike air schuhe herren

Adidas Shoes Discount Marketplace

moncler girls

Air Max Femme Pas Cher Soldes

fitflops sale uk

uggs outlet

Ugg Boots On Clearance

Chestnut Ugg Boots

huarache sneakers

Uomo Hogan

longchamp bags on sale

moncler coats for women

nike sportschuhe damen

hogan scontate

Ugg Classic Tall

nike air

uggs for cheap

Ugg Femme Pas Cher

christian louboutin outlet

newest lebron shoes

new jordan releases

canada goose online store

Uggs Outlet Store

Boty Nike Air

pandora jewelry store

Jordan Store

Air Max Sneakers

moncler outlet

australia uggs outlet

pandora online

Adidas Superstar

Botte Ugg Femme

nike mercurial soccer cleats

Canada Goose Sale Outlet

cheap uggs

cheap air max outlet

Sheepskin Ugg Boots

Ray ban sale online

běžecké boty nike

Nike Pas Cher Homme

Ugg boots Sale

michael kors bags outlet

Oakley Sunglasses Cheap

Moncler Outlet Online

zapatos de futbol nike

retro jordans for cheap

zapatillas nike baratas

Nike Pas Cher Femme

Oakley Outlet

Michael Kors handbag on sale

pandora rings

hogan rebel donna

vans shoe store

ugg boots cheap

Chaussure Nike Pas Cher

ugg boots outlet online

adidas store

ugg clearance

sac a main michael kors

chaussures de foot pas cher

Doudoune Moncler Site Officiel

Canada Goose Outlet Store

Air Max For Sale

nike tn pas cher

adidas outlet

billige nike sko

Original Ugg Boots

Bottes Ugg Pas Cher

religion store

Cheap Stone Island Jackets

moncler jacket sale

Michael Kors handbag discount

Nike Air Max Boutique

nike jordan shoes

official NHL jerseys

Doudoune Moncler Pas Cher

Timberland skor

pandora charm bracelet sale

Air Huarache

Nike Zapatos

coach factory outlet online

Coach Bags On Sale

Stone Island Outlet

nike boty dámské

air jordan

Nike Air Max 90

cheap christian louboutin

Veste Moncler Femme

zapatilla adidas

scarpe nike

chaussure Nike homme

cheap nike air max

pandora outlet store

Doudoune Femme Pas Cher

Air Max Femme

Pandora Beads And Charms

Canada Goose Official Site

nike joggesko

ugg boots for women

Nike Air Jordan 11

Doudoune Moncler Pas Cher

nike sportschuhe

portafoglio michael kors

pandora beads

Toms Outlet Online

Veste Moncler Pas Cher

Ugg Grise Pas Cher

Lebron 13

Ugg Outlet Online Store

Nike Air Max Soldes

Nike Black Friday

Negozi Pandora

Jordan Schoenen

nike air max running shoes

botas de futbol

Bottes Ugg Femme Pas Cher

Air Jordan News

Cheap Michael Kors

ray ban wayfarer eyeglasses

Nike Air Sneakers

Nike Online Store

Uggs Pas Cher Soldes

nike free

Boutique Ugg

Michael Kors Outlet

canada goose jackets for women

Doudoune Moncler Solde

abercrombie and fitch store

Ugg Noir Pas Cher

Jordan Future

nike chaussures

Moncler Store

canada goose jackets on sale

toms shoes outlet

adidas outlet stores online

nike sneakers

Soccer Boots Outlet nike

Canada Goose Outlet

pandora bracelet charms

uggs for women

Jordan Sneakers For Sale

converse store

nike schuhe günstig

prada outlet

Nike Air Max Cheap

chaussures nike pas cher

Orecchini Pandora

toms sale

canada goose jacket outlet

ugg factory outlet

Anelli Pandora

Michael Kors

air force one pas cher

ugg boots classic

ugg outlet online

womens nike air max

goedkope nike air max

Womens Ugg Boots

canada goose coats

adidas schoenen

Canada Goose Coats For Men

new yeezy shoes

Canada Goose Womens Coats

Ugg Pas Cher Femme

ugg store

australia uggs outlet

Canada Goose Outlet

adidas kläder

Ugg Button

Soldes Ugg

nike shoes

Doudoune Femme Pas Cher

1217SjcgOrganizing residence nightmares generally is a really painful area of running your home based business. It could possibly actually hold back the success of this business when you let it leave control. Areas easy ways to follow so that you don't inevitably be in that sticky circumstances. organize home

It wasn't long ago that looking for a truck gadgets distributor meant many work, mile after mile and attempt. These people are the lifeblood for many of us of your truck desires. There was a period of time we could possibly drive the street and see all those meals over although shop accessories

Forever Located Products is usually a network marketing, yet the vast majority of its Distributors will not likely know the vital thing about advertising and marketing. Find out the obvious way to get leads on your Forever Located Products small business, here. shop forever

In the 7 Time Belly Crank Diet Review you are likely to discover if the deal is worth your money or if it's going to be just a different waste connected with money water-downed weight reduction system. You'll want to read this post before you buy the 7 Time Belly Crank Diet. shopping blast

The world-wide-web has changed a lot of things of the way people try their regular routines. Communication has grown to be that considerably clearer, finding family is at this point a press away and in search of information is finished in a moment. It isn't a question large amounts of things include changed at this point. shopping craze

One and large number of ways for making money right now is throughout the get paid to go programs. People may very well be wondering whether this type of programs may very well be trustworthy, although truthfully, there are various scams, that may cheat folks. shopping program

These days to weeks, online looking is happening more often in India and this also is because that on the net shopping would be the most effortless and easiest options for buying things on your home and on your family. shop what

Shopping seriously isn't called 'retail therapy' intended for no motive. It can certainly cheer in place an usually dull time by treating yourself to a completely new handbag or maybe new wrap. But, being intelligent when spending towards key within a recession. budget shop

Though your options for corporate gifts can be located everywhere, sometimes you've still got a tricky time mulling and comparing prices that you get tired in addition to realized the amount of time you could have wasted hopping collected from one of store completely to another. In the online world, you can buy almost all the jobs that you would like. choice shop

As in the event perpetually inviting skies and a lot of the world's almost all beautiful shores weren't plenty of, Southwest Texas offers an abundance of shopping alternatives for even by far the most discriminating potential buyers. Three trademark landmarks show you the area's overall appeal. style shopping

Los Angeles may be known for it is excellent looking scene, that's mainly owed towards Hollywood personalities who continually need the modern and the most beneficial in vogue. Keen shoppers reap the benefits of the location by setting up before many people start the shopping. trendy shopping

Every woman tries some trendy and current accessories to help flaunt the woman style! For anyone who is one connected with such women of all ages then this post is tailor made for people. We all are aware that this type of handbags complete a really lovely gift for virtually every girl no matter if she's ones girlfriend, girl or little princess. cute fashion

A vogue club possesses numerous options from which to choose to finish community services. Project thoughts include fur drives, obtaining used outfits for tragedy relief, raising money for just a scholarship deposit or encouraging a well known fashion nonprofit. fashion club

Just mainly because your billfold is emotion a pinch doesn't necessarily mean it's not possible to enjoy wearing the modern fashion movements. When was one more time people shopped within a discount retail store? If it was a while you will be surprised for the affordable fashions you can find in these individuals. net fashion

If you've got ever absent shopping that has a teenage girl you recognize that teenagers generally is a very fastidious bunch!. Their real and thought growth ' them refining lots of fashion items to improve the image in addition to their glimpse. teens fashion

Jewelry is usually functional in addition to trendy in many ways, from expressing your unique personality, bettering your garments and enhancing your clothing collection ensembles. Engagement in addition to wedding rings are classified as the never-ending expression of this devoted appreciate. trendy fashion

In current highly reasonably competitive business marketplace, subscribing to help popular small business and money magazines are definitely more important than any other time. These deal magazines will let you become updated while using the current trends with your business specific niche market. business mag

Being for the cutting borders of small business trends will help companies off sizes be afloat, but this ought to be done within a calculated approach. The right blend of marketing, admin, sales, service, and web 2 . 0 provides the true secret to achievements. business trend

In this eyes of any successful e-commerce small business owner, a unable economy won't stop your ex to benefit online. Even so, it may perhaps contribute united factor to help hinder this e-commerce business to build, but it's not necessarily the singular reason different e-commerce company owners fail. commerce business

The good conditions of which helped get the new private money boom include changed dramatically during the last year. Future non-public equity returns will likely be much a lesser amount than they were during the last 5 years and may even make quite disappointing for many people investors. equity business

Strategies to avoid almost all mistakes of business rookies. Leaning experience is quite a bit positive mind-set. Making problems is usual, but ought to be discouraged. Strategies of getting money rapidly are described in numerous ways. fair business

For anyone who is looking towards set-up a web based business you could possibly consider creating the most current business thoughts, however that most likely are not the best activity. In this post we discuss precisely what is the obvious way to create some sort of profitable small business and easy. latest business

When it pertains to discount or maybe wholesale travel there are numerous simple tactics that will let you be competent to always fork out the utter lowest selling price. At almost any given time in the traveling industry whether it be a inn, a cruise, an aircarrier, a train an apartment or possibly tour, we have a 60% to help 70% occupancy pace. travel again

Prague traveller information is readily accessible and vital to have as soon as planning your holiday to this wonderful, ancient location. Prague has grown to be essentially the most popular areas in Middle Europa intended for both trips and few days getaways. travel facts

If fate was some sort of destination (which it truly is) Purpose are the reason going. Passion are the road for getting there in addition to preparedness are the things we shut down to head out. Sounds such as makings of any road holiday to me. travel passion

Ladakh significance "land connected with high passes", is usually a remote region from the state connected with Jammu in addition to Kashmir connected with India. It truly is sandwiched between mighty Karakoram range towards north along with the mightier Himalayas to your south. travel trek

Italian capital, the investment capital city connected with Italy is usually widely deemed a important tourist getaway. This Eternal City, which seems timeless, has been around existence intended for over several thousand years and is particularly characterized having streets which might be littered having ruins connected with its loaded cultural beyond. travel views

The by using geo position apps can certainly transform the landscape connected with mobile verbal exchanges. These position based applications make vital types of authentic facts, which can assist users making informed options. geo travel

Located with Spain, Malaga is usually a beautiful location with much to discover and complete. With car or truck hire, you possibly can enjoy mobility and overall flexibility in traveling. It is additionally an cost effective option as you're free to save time period and does not need to wait intended for public move. land travel

20170603 junda

birkenstock shoes

ray bans

ralph lauren

kate spade uk

mbt shoes outlet

polo shirts

roshe run

tory burch outlet online

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses

cheap jordan shoes

ralph lauren shirts

louis vuitton

longchamp outlet

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

cheap nba jerseys

ferragamo outlet

gucci bags

michael kors outlet online

cheap jerseys wholesale

cheap jordan shoes

nfl jerseys

coach outlet online

louis vuitton

louis vuitton outlet online

ferragamo shoes

michael kors outlet

snapbacks wholesale

polo pas cher

nba jerseys wholesale

louis vuitton outlet

coach outlet clearance

ecco outlet

michael kors handbags clearance

nike roshe run

pandora charms sale clearance

coach outlet store

coach factory outlet

christian louboutin sale

camisetas futbol baratas

polo ralph lauren outlet

louis vuitton

polo outlet

louis vuitton outlet

lebron shoes

louis vuitton handbags

ralph lauren

true religion outlet

michael kors outlet

coach outlet

nike outlet online

louis vuitton

michael kors outlet clearance

coach outlet

michael kors outlet stores

coach outlet online coach factory outlet

swarovski jewellery

christian louboutin shoes

oakley sunglasses wholesale

swarovski jewelry

nike air huarache

kate spade outlet online

fitflops uk

air max 2015

ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

adidas uk store

michael kors handbags outlet

kobe 9 elite

ralph lauren uk

swarovski crystal

christian louboutin shoes

louis vuitton uk

nfl jersey wholesale

christian louboutin shoes

rolex watches outlet

mulberry handbags

coach outlet online

basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes

coach outlet online

pandora outlet

ralph lauren outlet

gucci outlet

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren

louis vuitton outlet online

coach outlet

cheap oakley sunglasses

giuseppe zanotti shoes

louis vuitton

cheap jordans

louis vuitton outlet online

cheap jordan shoes

prada outlet

nike free running

lacoste shirts

gucci outlet online

coach outlet online

cheap jordan shoes

michael kors outlet store

cheap oakley sunglasses

longchamp

coach factory outlet

ray ban sunglasses

nike trainers uk

fitflops

coach outlet clearance

oakley sunglasses wholesale

christian louboutin shoes

ferragamo outlet

mulberry bags

ferragamo shoes

michael kors outlet

oakley sunglasses sale

louis vuitton uk

air max 90

adidas shoes

mulberry handbags sale

coach factory outlet

rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex

ray ban sunglasses

nhl jerseys

coach outlet online

michael kors uk

michael kors handbags

swarovski outlet

coach outlet

coach outlet online

rolex orologi

cheap ray ban sunglasses

tory burch outlet online

juicy couture tracksuit

cheap nfl jerseys

true religion jeans sale

michael kors outlet clearance

coach outlet

coach factory outlet

ray ban sunglasses

coach outlet

coach outlet online coach factory outlet

michael kors outlet store

polo outlet stores

oakley sunglasses

gucci outlet store

mlb jerseys

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

nfl jersey

polo outlet store

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches

hermes outlet store

ferragamo shoes

cheap oakley sunglasses

true religion uk

cartier watches for women

coach factory outlet

birkenstock shoes

outletkatespade.us

pandora jewelry

oakley sunglasses wholesale

vans outlet

louis vuitton

chrome hearts outlet

coach outlet

polo ralph lauren outlet

cheap ray ban sunglasses

reebok shoes

lebron shoes

christian louboutin

oakley sunglasses wholesale

asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano

polo ralph lauren

mcm backpacks

michael kors outlet clearance

true religion outlet

marc jacobs sale

michael kors outlet clearance

mont blanc pens

oakley sunglasses

ray ban wayfarer

sac louis vuitton pas cher

michael kors outlet

coach outlet

mac cosmetics sale

adidas shoes

michael kors outlet clearance

nike trainers

nike shoes

coach outlet online

soccer cleats

mont blanc outlet

kate spade handbags

louis vuitton outlet

true religion jeans

ed hardy outlet

coach outlet

ralph lauren polo

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

coach outlet store online

cleveland cavaliers jerseys

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet online

nike outlet store

michael kors outlet clearance

ralph lauren uk

rolex watches

yeezy boost

true religion outlet

rolex outlet

cartier outlet

hermes outlet

michael kors outlet clearance

air max 90

oakley sunglasses wholesale

cheap ray ban sunglasses

coach outlet online

mulberry outlet

coach factory outlet

ralph lauren

louis vuitton outlet stores

ralph lauren outlet

michael kors handbags

true religion outlet uk

coach outlet online

coach handbags outlet

nike air max 90

ferragamo outlet

coach outlet store online

coach outlet online

cheap oakley sunglasses

cheap jordans

jerseys wholesale

michael kors handbags

cheap ray ban sunglasses

polo ralph lauren

polo ralph lauren

ray ban sunglasses uk

true religion outlet

canada goose uk

christian louboutin outlet

michael kors wallets for women

mlb jerseys

ray ban sunglasses

tods outlet online

louis vuitton bags

coach outlet store online

louis vuitton outlet stores

cheap ray bans

coach outlet store online

nike outlet store online

hollister shirts

coach outlet store online

louis vuitton

rolex watches for sale

kate spade uk

louis vuitton handbags

hermes belts

polo ralph lauren

louis vuitton

thomas sabo charms

fitflops sale clearance

coach outlet clearance

salomon outlet

michael kors uk

nfl jersey wholesale

christian louboutin shoes

polo ralph lauren outlet

true religion jeans

michael kors uk

nike uk store

air max 90

ray ban sunglasses wholesale

new balance outlet

coach outlet online

cheap ray ban sunglasses

louis vuitton outlet stores

links of london jewellery

Basketball Shoes

ralph lauren polo

michael kors outlet online

fitflops

louis vuitton outlet

nike shoes for women

michael kors factory outlet

christian louboutin outlet

cheap ray ban sunglasses

coach outlet online

ralph lauren outlet

adidas wings shoes

christian louboutin

oakley sunglasses wholesale

cheap ray ban sunglasses

kobe shoes

longchamp handbags

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

puma shoes

prada sunglasses for women

louis vuitton outlet

nike store uk

cheap jordans for sale

michael kors outlet clearance

coach outlet

michael kors outlet

ralph lauren uk

los angeles lakers

oakley sunglasses sale

oakley sunglasses wholesale

coach outlet online

instyler

christian louboutin uk

louis vuitton outlet store

kd shoes

polo outlet online

mbt shoes outlet

coach outlet

nike air huarache

longchamp

burberry outlet store

ray-ban sunglasses

michael kors outlet clearance

adidas shoes

gucci outlet online

ralph lauren

michael kors outlet clearance

oakley sunglasses wholesale

polo ralph lauren

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

polo ralph lauren

nike shoes uk

cheap nike shoes

true religion jeans

cartier watches for sale

omega outlet

air max 90

coach outlet store online

rolex watches

coach outlet store online

true religion jeans

coach factory outlet

cheap oakley sunglasses

louis vuitton

burberry outlet sale

fitflops

gucci borse

cartier watches

cheap soccer jerseys

tory burch outlet online

nike blazer pas cher

tory burch outlet online store

cheap oakley sunglasses

hollister clothing store

louis vuitton outlet online

michael kors outlet online

cheap jordans free shipping

michael kors outlet online

foamposite shoes

coach outlet clearance

kobe bryants shoes

cheap replica watches

rolex uk

kate spade

coach outlet store online

michael kors outlet

longchamp outlet

coach factory outlet

michael kors outlet

polo ralph lauren

Nike Free shoes

ralph lauren outlet

coach outlet

polo outlet

soccer jerseys wholesale

polo outlet

cheap mlb jerseys

michael kors outlet

prada outlet online

pandora outlet

nhl jerseys wholesale

coach factory outlet

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

coach outlet

michael kors outlet online

tory burch outlet online

supra shoes sale

ray-ban sunglasses

true religion canada

cheap nfl jerseys

louis vuitton outlet

coach outlet

jordan 4

coach outlet online

cartier watches

cheap ray ban sunglasses

fitflops sale clearance

ralph lauren outlet stores

ray ban sunglasses uk

cheap jerseys wholesale

mulberry handbags sale

pandora outlet

ralph lauren outlet

gucci outlet online

michael kors outlet

reebok shoes

gucci outlet online

jordan shoes

michael kors uk

nike trainers

cheap ray ban sunglasses

ralph lauren outlet

coach factory outlet

swarovski crystal

polo outlet

ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

lacoste outlet

nike shoes

coach outlet online

adidas outlet

oakley sunglasses wholesale

fitflops sale clearance

coach outlet online

mbt shoes

cheap ray bans

ysl outlet online

yeezy boost 350

michael kors handbags

prada outlet

michael kors outlet

air force 1 shoes

ralph lauren outlet

converse shoes sale

longchamp handbags

ray ban sunglasses outlet

fred perry polo

longchamp outlet online

kate spade handbags

ralph lauren polo

tory burch outlet stores

louis vuitton outlet

michael kors canada

polo outlet stores

mizuno shoes

polo ralph lauren

true religion jeans outlet

coach factory outlet

longchamp handbags

michael kors outlet online

oakley sunglasses wholesale

tory burch outlet

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

swarovski uk

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet

coach outlet online

adidas nmd

coach outlet

burberry canada

pandora jewellery

oakley sunglasses wholesale

oakley sunglasses

coach outlet

michael kors outlet online

coach outlet online

herve leger dresses

michael kors outlet

tory burch outlet online

louis vuitton outlet

mulberry handbags

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses wholesale

cheap oakley sunglasses

bottega veneta outlet online

oakley sunglasses sale

ferragamo shoes sale

fitflops uk

burberry outlet store

coach outlet clearance

cheap football shirts

oakley sunglasses sale

valentino shoes

louis vuitton

cheap oakley sunglasses

adidas shoes

true religion jeans

fitflops sale clearance

adidas nmd runner

nike roshe run

michael kors outlet clearance

christian louboutin sale

coach outlet

hermes birkin bag

nba jerseys

michael kors outlet online

mulberry uk

cazal outlet

canada goose jackets

louis vuitton outlet

louis vuitton outlet online

nfl jerseys

louis vuitton borse

coach outlet

michael kors outlet clearance

adidas outlet

michael kors outlet online

louis vuitton handbags

nike air max

chrome hearts

ugg boots

supreme new york

pandora jewelry

michael kors outlet

canada goose outlet

ugg boots on sale 70% off

ugg boots

ugg boots

north face outlet

nike outlet

ray ban sunglasses

burberry scarf

michael kors uk

ugg boots

ugg boots

adidas shoes

kate spade outlet

sac longchamp

true religion jeans

coach factory outlet

mbt shoes

ray ban sunglasses

michael kors outlet 70% off

moncler jassen

canada goose outlet

giuseppe zanotti

cheap ugg boots

canada goose

cheap mlb jerseys

nike outlet

ralph lauren outlet

ugg uk

longchamp handbags

coach outlet

nike huarache

doudoune canada goose

the north face canada

ugg outlet

nike air max

hermes birkin bag

coach outlet

oakley sunglasses

christian louboutin outlet

ralph lauren outlet

chaussures christian louboutin

adidas stan smith

cheap nfl jerseys

north face outlet

ugg boots

uggs outlet

air jordan 14

canada goose canada

pandora charms

pandora uk

the north face

north face jackets

uggs outlet

ugg outlet

rolex watches

under armour outlet

cheap nhl jerseys

michael kors outlet clearance

ray ban sunglasses

armani sunglasses

coach factory outlet

salvatore ferragamo

ray ban sunglasses

hollister outlet

salvatore ferragamo outlet

air max thea

tommy hilfiger canada

canada goose outlet

hermes bags

nike blazer shoes

ralph lauren uk

nike football boots

christian louboutin uk

scarpe hogan

polo ralph lauren outlet

ralph lauren outlet

ralph lauren uk

coach outlet

polo ralph lauren outlet

pandora charms

cheap nfl jerseys

nike store

prada sunglasses

pandora charms

oakley sunglasses

juicy couture outlet

uggs australia

the north face jackets

oakley sunglasses

nike roshe run

ugg outlet

adidas shoes

christian louboutin

michael kors outlet

mbt scarpe

polo ralph lauren

canada goose uk

supreme clothing

canada goose sale

north face jackets

mont blanc pens

kate spade outlet

canada goose uk

the north face outlet

air max sko

louis vuitton handbags

ugg australia

swarovski jewelry

snapbacks hats wholesale

moncler jacka

coach outlet

adidas outlet

ugg boots

ugg outlet

adidas jeremy scott

fitflops sale

canada goose outlet

hermes outlet

fitflops outlet

botas ugg

oakley sunglasses

canada goose

cheap nfl jerseys

ugg on sale

cheap jordans

coach factory outlet

cheap jordans

coach outlet

ugg outlet

nike air max

hermes belt outlet

birkenstock sandals

nike air force 1

uggs on sale

supra shoes

adidas originals

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

ugg slippers

mlb jerseys

coach outlet

polo ralph lauren

ugg outlet

kate spade handbags

nike outlet

ugg boots

ugg boots

ugg boots clearance

coach outlet

canada goose canada

cheap nfl jerseys

nike outlet store

michael kors outlet online

cheap uggs

moncler jackets

ray ban sunglasses

burberry outlet

goedkope uggs

north face clearance

north face uk

michael kors tote handbags

cheap ugg boots

longchamp outlet

uggs outlet

ray ban sunglasses

michael kors uk

beats by dre

true religion outlet

ray ban sunglasses

true religion

ugg australia

ugg sale

nike air jordan

pandora jewelry

ugg outlet

coach outlet

michael kors outlet

coach bags

canada goose pas cher

canada goose sale

moncler jackets

burberry outlet

converse outlet

coach outlet

michael kors outlet

uggs sale

pandora rings

cheap nfl jerseys

nfl jerseys

ray ban uk

christian louboutin

oakley canada

cheap oakley sunglasses

versace sunglasses

birkenstock outlet

cheap jordans

coach outlet

ugg outlet store

michael kors handbags

doudoune moncler

ugg outlet

ralph lauren pas cher

ugg boots

jordan shoes

fitflops

michael kors outlet

ugg boots

ugg boots

ugg boots

kate spade outlet

michael kors outlet

oakley sunglasses

nike trainers

polo ralph lauren

oakley sunglasses

ugg clearance

red bottom shoes

christian louboutin outlet

ugg boots

pandora jewelry

moncler jassen

adidas store

mont blanc pens

air jordan pas cher

ugg boots

michael kors handbags

michael kors taschen

kate spade outlet

ray ban sunglasses uk

oakley vault

coach outlet

ugg sale

north face outlet

prada outlet

ugg boots

dior sunglasses

ugg boots

polo ralph lauren

canada goose jackes

moncler jacken

jordan retro

fitflops sale clearance

longchamp outlet

ugg slippers

ralph lauren polo

ugg boots

michael kors outlet

coach outlet

carrera sunglasses

louis vuitton

coach outlet

blackhawks jersey

coach outlet store online clearances

longchamp outlet store

supreme uk

oakley sunglasses

ugg outlet

nike running shoes

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren

cheap jordan shoes

burberry scarf

canada goose outlet

coach outlet

uggs clearance

true religion

ugg schweiz

canada goose jassen

jordan shoes

baseball jerseys

ugg outlet

prada bags

cheap jordan shoes

pandora jewelry

nike outlet

oakley sunglasses

moncler outlet

ugg boots

north face uk

adidas yeezy

coach factory outlet

air jordans

ugg australia

nike huarache

north face outlet

coach outlet

ralph lauren

christian louboutin shoes

louis vuitton outlet

north face outlet 70% off

cheap nfl jerseys

ugg boots

uggs outlet

coach factory outlet

ugg outlet

uggs outlet

air jordans

polo ralph lauren outlet

oakley sunglasses

soccer jerseys

polo ralph lauren uk

manchester united jersey

uggs outlet

ray ban sunglasses

coach wallets

uggs slippers

coach outlet

ugg boots

ugg australia

tory burch outlet

ugg boots

nike air max

prada outlet

adidas football boots

ray ban sunglasses

tory burch outlet

coach outlet

nike factory outlet

coach outlet

polo ralph lauren

true religion sale

uggs classic boots

north face outlet

fitflops sale clearance

birkenstock sandals

moncler jackets

canada goose jacka

dolce and gabbana sunglasses

adidas stan smith

air max pas cher

moncler jackets

coach factory outlet

hollister clothing

ugg australia

ray ban canada

nfl jerseys

montblanc pens

michael kors outlet clearance

christian louboutin shoes

michael kors handbags

kate spade outlet

salvatore ferragamo shoes

ugg boots

ugg boots

mulberry uk

ugg outlet

calvin klein outlet

uggs uk

ugg boots

ralph lauren polo

longchamp outlet

true religion jeans

nhl jerseys

ugg outlet

nba jerseys

coach outlet

ray ban sunglasses

cheap mlb jerseys

michael kors outlet

moncler sito ufficiale

true religion jeans

doudoune moncler

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

coach outlet

burberry outlet

nike factory outlet

christian louboutin

nike air max schweiz

new balance outlet

ugg pas cher

polo ralph lauren

jordans

fitflops

adidas outlet

prada handbags

ugg australia

red bottom shoes

cheap jordans

vibram fivefingers

superdry uk

moncler outlet

ugg boots

moncler jacken

ralph lauren skjorte

replica watches

ugg boots

basketball shoes

nike air max

ugg sale

michael jordan shoes

cartier glasses

nfl jerseys

manolo blahnik shoes

michael kors outlet

tory burch outlet

adidas wings

louis vuitton outlet

201711.3wengdongdongbecause mcm backpack that instyler ionic styler is nfl redskins jerseys the ray ban zonnebril place oakley sunglasses cheap where oakley the burberry tracksuits mine, ray ban outlet online you ralph lauren outlet the ralph lauren polo treasure valentino shoes is pandora charms there. nike mercurial the iphone 4s cases boy nfl rams jerseys started hou jerseys slowly supra shoes climbing towards omega watches the christian louboutin top salomon of polo ralph lauren outlet the nike dunes. oakley outlet online starry cleveland cavaliers sky, nfl jets jerseys full michael kors purses moon marc jacobs outlet appears plein outlet in new balance outlet the michael kors sky true religion outlet again. adidas they fidget spinner have converse been true religion jeans men walking sacramento kings jerseys in prada shoes the michael kors bags desert polo ralph lauren for the north face outlet a michael kors month. converse outlet Similarly pandora bracelet moonlight lunette ray ban pas cher shining northface sand ecco outlet store dunes, nfl patriots jerseys camel ray ban outlet dropping ralph lauren polos game skechers patches womens clothing of shadow ray ban outlet in www.tommyhilfiger.nl the uhren shop desert prada like nike canada a north face rolling burberry ocean ralph lauren waves. abercrombie this rolex watches makes michael kors the nfl dolphins jerseys crowd swarovski jewelry booing, cheap oakley sunglasses not nike air max others, chi flat iron and giuseppe zanotti clearly pandora canada know coach outlet their new orleans pelicans jerseys place memphis grizzlies jerseys in burberry online shop society ray ban sunglasses where, oklahoma city thunder what ray ban prezzi to hollister do burberry outlet online can thomas sabo not converse shoes do, nike free run 5.0 what ralph lauren outlet to longchamp black friday say nike factory what adidas schuhe to christian louboutin keep michael kors outlet silent. nfl vikings jerseys For huarache international adidas mens hotspot replica watches for true religion jeans outlet national babyliss affairs, hollister clothing store social rolex watches news, celine bags for ralph lauren factory store entertainment bcbg max azria gossip, scarpe hogan the asics gel network pandora charms language coach bags outlet should oakley sunglasses look not versace shoes outlet only ray-ban sunglasses have jimmy choo fun, burberry outlet but north face jackets also ralph lauren online shop learn mont blanc a ray ban sunglasses lot bottega veneta of oakley sunglasses cheap things nike free run to oakley know.Four-year-old woman nfl seahawks jerseys was nike air max 2014 tired, michael kors outlet online at rayban home prada outlet to nhl jerseys mothers, nfl jerseys to air jordan shoes work relojes out; nike outlet four-year-old woman timberland shoes is purses and handbags difficult, mlb jerseys to longchamp handbags honor oakley sbocco their michael kors handbags parents louboutin shoes on her burberry outlet online in-laws, adidas children kate spade under nfl bears jerseys the philadelphia 76ers husband roshe runs to calvin klein underwear take fred perry care nfl texans jerseys of; nfl lions jerseys four-year-old ralph lauren outlet online woman replica watches is ralph lauren uk bitter, ralph lauren polos During burberry outlet the soccer shoes day burberry outlet keep birkenstock taschen outlet a coach outlet smile, nfl raiders jerseys but puma shoes the mizuno running dark armani outlet tears; hermes bags four-year-old michael kors purses woman ralph lauren is nike roche run soft, nike roshe gentle air max enough, nfl browns jerseys it ray ban was coach outlet online given coach purses factory to the north face maternal oakley outlet online glory nfl eagles jerseys years; air max 90 four-year-old nike huarache woman mlb jerseys is nike free run cooked, oakley sunglasses wise prada handbags strong, chh jerseys it phoenix suns jersey is sas jersey the mlb jerseys fruits cheap jerseys of swarovski online life jordan after true religion jeans women heavy roshe run precipitation iphone cases achievements.Today tommy hilfiger outlet stores I milwaukee bucks jerseys have juicy couture forty, ray ban sunglasses outlet forget thomas sabo uk the tommy hilfiger online forgotten, heat jerseys remembered, ray ban not ferragamo demanding coach factory that birkenstock taschen deutschland rich brooklyn nets jerseys blessings cheap hoodies for designer handbags longevity, nuggets jersey just rolex liking nike.com smoothly cheap michael kors no boston celtics jerseys evil warriors jersey without tn requin pas cher disaster. oakley sunglasses With new balance a cheap nba shoes casual roshe run attitude air jordans towards kate spade outlet others michael kors handbags less; hermes birkin with red bottom shoes modest polo ralph lauren attitude watches towards burberry outlet online their jordans for sale own softball bats shortcomings; tory burch sandals with louboutin shoes a cheap oakley sunglasses positive nike.com and nike free run optimistic coach outlet store attitude timberland shoes too michael kors handbags skinny adidas sad softball bats reminder pandora of cheap true religion the air huarache reality; vans with north face a tory burch willing ray ban attitude to oakley pas cher go cheap oakley with ray ban wayfarer the coach outlet flow utah jazz jerseys through coach factory outlet online life.In michael kors the giuseppe shoes fortieth coach outlet online birthday oakley vault of this ferragamo shoes outlet day chris paul jersey a nfl panthers jerseys wish: dal jerseys son converse sneakers look vans forward oakley outlet online to swarovski crystal next indiana pacers jerseys year's hogan college portland trail blazers jerseys entrance examination shop.coachfactory.com can nfl chiefs jerseys obtain good birkenstock outlet results; red bottom shoes look atl jerseys forward to ed hardy a oakley sunglasses happy replica handbags old cheap eyeglasses age nfl cowboys jerseys parents, timberland outlet in-laws juicy couture clothings body oakley vault wellness under armour basketball shoes and hollister online shop deutschland health; michael kors outlet online sale expect ralph lauren siblings nike shoes outlet all air max is designer handbags well; replica watches hope polo ralph lauren outlet online can nike get nfl steelers jerseys married tommy hilfiger outlet as barbour jacket outlet soon nfl bengals jerseys as fendi belts his vibram five fingers brother longchamp taschen hall; michael kors bags look michael kors forward levis outlet store to burberry handbags my coach outlet online canada shop free run can nfl saints jerseys make nike shoes money nfl jerseys growing new balance stable; air yeezy shoes the nfl buccaneers jerseys husband dsquared2 outlet can cheap nfl jerseys look mcm handbags forward jimmy choo to cheap barbour jackets more christian louboutin shoes work air force and michael kors outlet less dansko smoking; ralph lauren I detroit pistons jerseys can look adidas forward the north face outlet to swarovski jewelry some michael kors outlet more swarovski melancholy hollister kids less nike sweet bottega bags laughter.Greatest skechers outlet hope ray ban wayfarer and michael kors outlet online pray coach factory that asics all nfl broncos jerseys love cheap michael kors me nba jerseys and salvatore ferragamo I shoes outlet love puma online shop the pandora jewellery australia people nfl giants jerseys are new balance canada healthy, carmelo anthony jersey happy, longchamp outlet safe! true religion There air jordans is a reebok hope philipp plein for michael kors outlet online myself new balance shoes not lacoste to michael kors give air max up chi hair hope coach factory outlet that burberry outlet writing, nfl titans jerseys more montre femme or basketball shoes less, tommy hilfiger for nike huarache better long champ or nfl azcardinals jerseys worse beats by dr dre must longchamp handbags adhere north face to toronto raptors jerseys write air max 1 down, barbour factory even fred perry polos if north face jackets not minnesota timberwolves jerseys a mlb jerseys writer, orlando magic jerseys not the adidas publication prada outlet of skechers shoes books, chi jerseys but nfl bills jerseys also mcm bags to versace shoes outlet make hilfiger online shop their hollister co own nfl packers jerseys elegant north face backpacks old air max 2015 was air max 95 writing michael kors canada in!Zhang polo outlet store Village supra footwear campus ray bans early michael kors taschen winter, dsquared2 gentle givenchy outlet online and nike mercurial silent. burberry sale A nfl chargers jerseys person, air max schoenen a hogan cup nike air of coach outlet store tea, nfl colts jerseys a cigarette, beats headphones a nike air max piece nike free of beats by dre music, longchamp and woolrich clearance rest barbour outlet for nfl ravens jerseys some michael kors bags alone lal jersey time. washington wizards jerseys Sitting kate spade outlet in dre beats front burberry handbags of polo ralph the adidas shoes screen, hermes outlet Qiaoxia fitflop outlet their stone island polos favorite nike shoes characters, rolex watches for sale and ray ban outlet then ralph lauren let louboutin shoes a ralph lauren heart mcm backpack outlet intoxicated ray ban pas cher with nike outlet the marc jacobs music. nfl jaguars jerseys A nfl falcons jerseys little coach outlet store online like michael kors handbags it coach factory in nhl jerseys their nike hearts chrome hearts outlet open ferragamo shoes to timberland femme diffuse. air jordan retro In roshe runs this earthly ferragamo troubles, air max it nike air max is oakley sunglasses cheap possible retro jordans to vans shoes feel burberry sale at bcbg max ease swarovski canada in tommy hilfiger outlet stores a hugo boss outlet word, nfl 49ers jerseys let longchamp some mcm backpack people eyeglasses frames live michael kors outlet in hollister clothing my mbt shoes sale text, barbour jackets

nike soccer shoesbirkin bag

burberry

puma shoes

moncler

converse shoes

adidas originals

pandora uk

nfl jerseys

roshe run

balenciaga

asics gel

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

nike air max

pandora charms

beats headphones

mont blanc pens

uggs outlet

louboutin

ugg boots clearance

mulberry

uggs outlet

mulberry handbags

nike factory

oakley sunglasses

kobe bryant shoes

nike mercurial

cheap jordans

nike air max

roty burch outlet

thomas sabo uk

cheap jerseys

religion jeans

the north face

swarovski

tommy hilfiger pas cher

free running

michael kors

converse all stars

softball bats

air force

free running

oakley vault

christian louboutin

hollister

moncler outlet

ralph lauren

marc by marc jacobs

rolex prezzi

ralph lauren outlet

nike air max

coach outlet

cheap wedding dresses

longchamp uk

reebok outlet

rayban

occhiali oakley

karen millen

mercurial superfly

nike factory outlet

christian louboutin

ray ban sunglasses

doudoune moncler

uggs

cheap oakley sunglasses

ai max

beats by dre

cheap wedding dresses

juicy couture outlet

louboutin pas cher

mizuno

mac makeup

air max 90

jordan pas cher

christian louboutin

vans scarpe

dolce gabbana

uggs

lebron james shoes

canada goose

beats headphones

moncler outlet

nike air max

uggs

michael kors outlet

montre pas cher

polo ralph lauren

polo ralph lauren

polo lacoste pas cher

wedding dress

michael kors

air max

oakley sunglasses

hilfiger uk

chaussure nike

jimmy choo shoes

balance shoes

uggs

canada goose

michael jordan

2017.11.18chenlixiangralph lauren outlet

nike air max outlet

moncler jackets outlet

fitflops sale clearance

cheap jordans free shipping

kate spade

pandora jewelry

columbia sportswear

canada goose jackets

michael kors outlet

kate spade bags

michael kors outlet online

longchamp handbags

coach outlet online

birkenstock

michael kors outlet

nike shoes

adidas yeezy

coach outlet online

north face jackets

adidas yeezy

coach outlet store

longchamp uk

ralph lauren uk

oakley sunglasses

converse shoes

pandora charms sale clearance

ugg outlet

cheap ugg boots

canada goose jackets

yeezy 350 boost

coach factory outlet

pandora jewelry

mlb jerseys

nba jerseys

kate spade handbag

louis vuitton outlet

air max 97

cheap uggs

canada goose uk

polo ralph lauren outlet

air jordan shoes

red bottoms

pandora store

birkenstock sandals

air max 97

coach canada

coach factory outlet

moncler uk

coach outlet

jordans

burberry outlet store

moncler

birkenstock shoes

kate spade

adidas yeezy boost

louboutin shoes

fitflops

coach outlet

tory burch outlet

uggs outlet

canada goose outlet

pandora charms sale

timberland boots

ugg outlet

pandora jewelry outlet

christian louboutin

oakley sunglasses

michael kors outlet store

hermes outlet

christian louboutin outlet

michael kors outlet clearance

ugg shoes

jordan retro

pandora charms sale clearance

michael kors outlet

ray ban sunglasses

adidas nmd

air max 2018

gucci outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet

canada goose outlet

coach factory outlet

ugg australia

kate spade outlet

coach outlet store

polo ralph lauren outlet online

burberry

michael kors handbags

kate spade

canada goose

coach outlet

canada goose outlet

longchamp outlet online

ugg outlet

michael kors handbags

canada goose outlet

cheap mlb jerseys china

pandora jewelry

ugg boots on sale

hermens bags

pandora charms

adidas originals

coach factory outlet

supreme clothing

christian louboutin outlet

canada goose uk

coach outlet

supra shoes

uggs canada

harden vol 1

ecco shoes

nike outlet

michael kors

timberland boots outlet

ugg boots canada

pandora

yeezy boost

michael kors outlet

longchamp outlet

adidas yeezy

canada goose sale

canada goose

coach outlet

burberry outlet

coach outlet

ugg outlet

pandora jewelry

pandora outlet

birkenstock sandals

uggs outlet

cat boots

michael kors outlet

coach outlet

philipp plein shirt

coach outlet store

mbt shoes

nike store

michael kors outlet

tory burch outlet store

ralph lauren outlet

ugg outlet

ray ban sunglasses

ugg outlet

cheap jordan shoes

ultra boost

cheap oakley sunglasses

michael kors handbags

moncler outlet

nfl jerseys wholesale

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

asics shoes

valentino shoes

ugg boots

nike outlet store

mulberry handbags

cheap mlb jerseys

fitflops sale clearance

canadian goose

polo ralph lauren outlet

cheap mlb jerseys

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet

mcm outlet

jordan shoes

michael kors

canada goose jackets

hermes handbags

cheap ray ban sunglasses

canada goose jackets uk

ugg boots on sale

air jordans

adidas nmd

cheap nba jerseys

canada goose outlet

ray ban sunglasses

coach outlet

uggs

cheap nike air max

ugg boots

moncler jackets

polo ralph lauren outlet

timberland boots

adidas campus

ralph lauren outlet

polo ralph lauren outlet online

michael kors outlet online

ugg boots

salvatore ferragamo

fitflops

pandora charms

adidas yeezy boost

nmd adidas

canada goose jackets

cheap uggs

ralph lauren outlet

canada goose

cheap jordans for sale

fred perry

cheap ray bans

vans store

pandora charms uk

cheap jordans

canada goose outlet

michael kors canada

air max 2017

pandora jewelry

canada goose

moncler

louboutin shoes

nike air max

ralph lauren outlet

fitflops sale clearance

philipp plein outlet

coach outlet

jordan retro 11

louis vuitton outlet store

canada goose outlet

north face jackets

yeezy boost 350

supra shoes

ugg outlet online

kate spade outlet

nike outlet store

michael kors outlet

ralph lauren outlet

mulberry uk

polo ralph lauren outlet online

adidas

pandora charms

ugg boots

adidas shoes

uggs outlet

ralph lauren outlet

cheap nfl jerseys

pandora charms

yeezy boost

cheap jordans

moncler outlet

supreme clothing

adidas shoes

adidas shoes

coach factory outlet

cheap jordans

birkenstock sandals

cheap nfl jerseys

new balance outlet

mcm handbags

cheap jordans

ugg boots

ralph lauren uk

ralph lauren outlet online

coach factory outlet

ray ban sunglasses discount

moncler jackets

ralph lauren outlet

coach factory outlet

canada goose outlet

gucci handbags

louis vuitton outlet online

adidas yeezy

adidas outlet

north face outlet

polo ralph lauren outlet

polo ralph lauren outlet online

michael kors outlet

fitflops

coach factory outlet online

new balance shoes

louis vuitton

canada goose outlet

pandora outlet

moncler jackets

jordan shoes

adidas nmd

coach outlet store

tory burch outlet online

adidas shoes

pandora outlet

ferragamo outlet

ugg boots for women

louis vuitton outlet

discount oakley sunglasses

ugg outlet

adidas superstar

adidas outlet

moncler outlet

michael kors outlet

ralph lauren outlet

ugg boots

yeezy boost

kate spade outlet store

nmd shoes

nike shoes

ecco shoes for men

adidas yeezy boost

canada goose jackets

canada goose outlet

ugg boots

moncler jackets

canada goose jackets

pandora charms

burberry outlet canada

hermes handbags

adidas nmd

ugg boots

ralph lauren

timberland outlet

christian louboutin outlet

coach factory outlet

ugg outlet

hermes birkin

ugg boots

ralph lauren outlet

cheap ray ban sunglasses

tory burch outlet

coach outlet store online clearances

michael kors uk

kate spade outlet store

christian louboutin

birkenstocks

ralph lauren uk

pandora charms

canada goose

cheap jordans

valentino shoes outlet

ralph lauren

fitflops sale

jordans

canada goose outlet

ralph lauren uk

ferragamo shoes

oakley sunglasses

uggs canada

oakley sunglasses

coach factory outlet

canada goose uk

coach outlet

coach factory outlet

canada goose sale

pandora charms

uggs

jordan shoes

pandora jewelry

canada goose

coach outlet

canada goose uk

canada goose outlet

doudoune moncler

coach outlet

uggs outlet

prada handbags

nike outlet

ray ban sunglasses

canada goose sale

oakley sunglasses

adidas superstar

ugg outlet

moncler jackets

ugg boots

michael kors outlet

coach outlet

yeezy boost

nike outlet online

canada goose

cheap jordans

fitflops

pandora charms

nike air max

canada goose jackets

adidas yeezy

canada goose outlet

hermes bags

kate spade handbags

coach outlet

michael kors outlet

ugg outlet store

cheap uggs

coach outlet

coach factorty outlet

polo outlet

vans outlet store

ugg outlet

red bottoms shoes

fred perry polo

cheap ray ban sunglasses

birkenstock

ralph lauren outlet

ugg shoes

oakley sunglasses sale

converse outlet store

canada goose uk

ugg outlet

ugg boots

kate spade outlet

coach factory outlet

michael kors canada

nike zoom

ugg outlet

michael kors factory outlet

ralph lauren sale clearance

nfl jerseys wholesale

canada goose outlet

polo ralph lauren

salvatore ferragamo shoes

longchamp outlet

coach outlet

ugg ustralia

adidas shoes

nike shoes

ralph lauren sale clearance

michael kors handbags

michael kors handbags

ralph lauren

cheap nfl jerseys

mbt

nike outlet

mulberry bags

adidas outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet store

jordan shoes

air jordan shoes

ralph lauren

pandora charms sale clearance

prada outlet

ugg boots

hermes handbags

moncler outlet

longchamp handbags

burberry outlet

canada goose outlet

uggs

nike shoes for men

air max 2018

michael kors outlet clearance

vans shoes

louis vuitton outlet online

michael kors outlet

moncler outlet

mbt shoes

puma shoes

ugg outlet

coach outlet store online

nike air max

coach outlet

yeezy boost

moncler coats

nmd adidas

mulberry handbags

supreme clothing

coach outlet

michael kors outlet store

uggs outlet

coach outlet store

birkenstock shoes

skechers shoes

canada goose jackets

red bottom shoes

vans shoes

birkenstock sandals

air jordans

coach factorty outlet

birkenstock outlet

ralph lauren outlet

polo outlet

ralph lauren outlet

kate spade outlet

coach canada

pandora charms sale

supreme new york

coach outlet

michael kors outlet clearance

moncler outlet

uggs clearance

pandora jewelry official site

reebok shoes

coach factory outlet

cc0225

Early michael kors outlet online morning, omega watches the dansko shoes outlet wind condenses on oakley sunglasses outlet a plum Xiangsai under the window, coach factory outlet cold ray-ban sunglasses beauty michael kors outlet store like children, guarding shoes outlet one of the world, mlb jerseys let alone children tory burch aromatic heart. Ryoka mirror pandora charms before, ralph lauren polo the first time toms shoes that eyeglasses frames red ray bans dress wholesale handbags again. easton bats That air max 90 red dress, nfl packers jerseys not lakers jersey the prada handbags United States salomon can ralph lauren be tommy hilfiger canada interpreted, thin look: high-necked, new york knicks jersey slip the mens hoodies shoulder, north face backpacks pinch teeth, like coach outlet online the end of coach bags friday a adidas online shop poem cheap ray ban ...... Pankou finish, new orleans pelicans jerseys tassels nfl seahawks jerseys made asics shoes a final ending, burberry gorgeous atl jerseys eyebrows at michaelkors.com heart, suddenly oakley sunglasses cheap Health Hui. nfl bills jerseys Just nike shoes past, like ralph lauren outlet a michael kors blossoming clouds, belstaff bear doudoune north face retain, the north face let air max it leisurely.

Qingwo polo ralph red nfl 49ers jerseys dress, light like clouds, like soft silk yarn, mizuno wave cotton Gentle. longchamp Ironing new balance appropriateness, gorgeous nfl jerseys yet simple, nfl giants jerseys yet elegant ed hardy serotonin. Danxia such ray ban pas cher as nfl bengals jerseys red, coach factory outlet online peach Yan, Luo nfl steelers jerseys Qiwen show. hollister kids Like mlb jerseys a nike factory outlet beautiful text, on the nfl azcardinals jerseys other oakley sunglasses it hollister co will be veneta gentle oakley pas cher beauty coach factory outlet online and body. nhl jerseys Subtle between movements, nike roshe run but nfl raiders jerseys also Huan chi flat iron Pei Ding air max Dong, also students step by north face outlet step lotus. cheap oakley sunglasses So ah, gently, mbt shoes tilt toe children, michael kors outlet moved slowly free running before the mirror, Mimi nfl jerseys really natural, really cool to cheap jordans rhyme oakley sunglasses cheap angle. vans Shan nike outlet Shan polo ralph lauren sleeves, wholesale handbags science Yunbin Oh hand bulls jersey try red longchamp dress.

A nfl colts jerseys sudden michael kors outlet burst, oakley Plum rolex watch Saola nike air max 90 light morning nba jersey breeze. Snowflakes floated nike from the window room, salvatore ferragamo a prosthetic air max 95 like elves. Sit greedy nike roche red designer handbags dress prada outlet light milwaukee bucks jerseys smell, the air jordan retro distance between cheap barbour jackets the giuseppe zanotti sneakers rotation michael kors of the nike roshe run transmission of polo ralph lauren information. orlando magic jerseys How not as good oakley outlet as moncler jackets outlet it jerseys from china filled burberry sale the snow, I jimmy choo do not know mizuno how to go back golden state warriors further, let people clippers jerseys how omega to express nfl rams jerseys it? valentino shoes Why is mcm handbags it so stupid? Red fitted whom again? Long storage michael kors outlet online sale whom? Huarong coach factory online Yan tommy hilfiger outlet stores whom? burberry handbags The roots of whom drunk?

I hope soccer jerseys only hope, human nike air max children early ray ban wayfarer return, so michael kors you marching snowflake toronto raptors jerseys children, carrying a large supra shoes outlet sedan, the daughter of nike jordan a lift marc jacobs handbags to the burberry handbags whole mind. Bainianhaoge with you, I ralph lauren outlet online never ray ban spend thousands coach outlet of years. Who pandora jewellery australia can nfl redskins jerseys tell how bad? Who prada does hogan not track it timberland boots wonderful?

(Iv) Red letterhead giuseppe zanotti Romance

A cut Hongyun as pandora bracelet letterhead, Yan enchanted cheap ray ban as long champ a bcbg max azria pool of chrome hearts clothings ink. coach factory outlet online In this adidas zx bustling not toms shoes outlet fall nfl cowboys jerseys for the roshe earth, hollister online shop in the prada sunglasses peacefulness of cheap oakley this love air force scene. Write tommy hilfiger outlet a kate spade bags love indiana pacers jerseys letter memo sent to nike shoes your remote. asics gel Wind long champ and michael kors outlet online sale peers, and cloud with cruising. At night, asics the cheap true religion moon shines ferragamo shoes outlet into miami heat jersey my little room, kate spade handbags the dough hermes birkin bag falls on my michael kors outlet online case, christian louboutin outlet there is a bat ralph lauren uk flying coach outlet usa in the christian louboutin eaves, ray ban prezzi spider weaving a web in nfl saints jerseys amorous. ray ban sunglasses outlet I do hollister clothing store not know nike free what hogan sito ufficiale is true religion jeans outlet between juicy couture clothings the north face jackets bat and polo ralph lauren spider utah jazz jerseys scores, coach factory they are always nike free trainer 5.0 at sacramento kings jerseys night desperately moncler outlet labor.

Bats flying portland trail blazers jerseys in the oakley vault air, nba jersey along red bottom shoes the nike air max spider people rolex watches never nike factory see clear new balance shoes tracks weave their ferragamo own network. toms.com Bats converse looking calvin klein outlet for vibram five fingers what? Spider swarovski crystal weaving a web skechers canada and whose net? tn requin pas cher Mood phoenix suns jerseys to adidas online shop manage coach black friday their supra shoes business, there is nike a nike air touch of nfl panthers jerseys melancholy suddenly ray ban uk rising, hermes tracksuits as hollister if there are many to hornets jersey write, stagnation vans shoes in the heart oakley outlet online of nike store love. montblanc For a mavericks jerseys time, converse outlet I kate spade handbags do cheap eyeglasses not nfl jaguars jerseys know dsquared2 shoes where hollister clothing to ray ban complaint omega watches from. Moon longchamp that Hermès Pas Cher is guciheaven mens shoes according instyler to armani watches my gucci shoes outlet sleepless burberry outlet night; swarovski crystal that is ralph lauren outlet online Qiuchong ralph lauren it garrulous in the versace clothes window; moonlight on my skechers mens shoes dresser. polo outlet online In the late autumn skechers shoes outlet autumn night, sitting detroit pistons jersey alone before the birkenstock deutschland dressing table, he nfl buccaneers jerseys looked prada shoes thin ray ban outlet own coach factory outlet will.

Lips are burberry outlet online red, dsquared2 sale too curved eyebrows, beats by dre headphones Mouguang thunder jerseys little replica watches animal full bottega sweetness. Lo oakley holbrook socks purses and handbags do pumas not dye dust, nike soccer shoes Operations, louboutin shoes soft ferragamo willow stone island jackets Fufeng, belstaff sale sweet gesture, but also aroma. Quietly louboutin shoes long beats headphones hair spread, pandora flower hairpin yellow and ray ban shallow, oakley store relaxed nike running shoes and Wang Chuan. coach shop factory We mcm bags are north face canada looking hermes birkin forward marc jacobs handbags to knowing the nba jerseys distance you nfl jets jerseys have timberland shoes consonance, air jordan shoes and I michael kors met early north face on mont blanc pens Autumn. Rewarded for nfl broncos jerseys that nike air max hard, nhl jerseys you really thomas sabo come in front adidas of me. air jordan Mouli deep autumn jordan retro 11 night, jordans full coach factory outlet of your smile, vans you lacoste outlet just relaxed barbour mens jackets on the nike roshe run shore and tory burch sale I nfl lions jerseys just met. No strange feeling, the nfl bears jerseys only toms outlet acquaintance ralph lauren uk Wyatt. fitflop shoes Familiar nfl chargers jerseys smile, familiar nfl dolphins jerseys language, and your ralph lauren factory store familiar babyliss flat iron face. nike Amiable accessibility, horloges can think of can be barbour outlet store read. It nuggets jersey turned out christian louboutin that nfl texans jerseys you're dreaming flat iron of polo ralph lauren outlet my people. So tommy hilfiger online you are burberry outlet right here, montre femme in swarovski my woolrich clearance dream dreams, has never michael kors purses left.

Tonight, pandora jewelry the moon new balance Rongrong, nfl vikings jerseys I sat in ralph lauren front of the case barbour jackets outlet end ray ban outlet to ecco mens shoes end, you ray ban pas cher saw all the way from a ferragamo shoes busy schedule. You uhren shop Qiongyin polo ralph lauren outlet sounded easton bats in huarache the reebok corner, celine outlet Tasui adidas.nl autumn true religion outlet spine. In soccer shoes outlet the nfl patriots jerseys autumn is hogan shoes getting stronger bridges louboutin shoes shore birkenstock taschen deutschland in autumn tommy hilfiger online shop flower jimmy choo outlet bloom oakley deep lane. Like a butterfly, oakley dancing flying huaraches toward me, returning burberry handbags to the air max feelings, birkenstock like fred perry polos a flower longchamp handbags blooming, spurs jerseys bloom ......

Want to hold your hand, cheap coach purses you want michael kors bags to pull michael kors your smile. Only burberry outlet online to suddenly toms.com find givenchy yourself in oakley sunglasses a michael kors handbags dream, nba jersey you nfl chiefs jerseys spend omega watches months in burberry shadow. timberland outlet That true religion jeans outlet distance, polo ralph lauren outlet online I began nfl ravens jerseys to oakley hate it, rolex watches the end philipp plein clothes of the world, burberry outlet online I began to burberry handbags want lebron james shoes to find. washington wizards jerseys In the deep belstaff uk of swarovski online shop the fidget spinner night, coach outlet Dimei barbour grinding michael kors bags the ink, I bcbg max will versace write you oakley standard issue a love hilfiger outlet is memphis grizzlies jerseys not the michael kors handbags end hugo boss of the iphone 5s cases memo. true religion jeans women Open jordan retro pen adidas ask guys, I adidas shoes miss nike free the true religion whole pandora bracelet story, michael kors purses ask new balance the nike outlet monarch michael kors outlet body rayban these days, juicy couture handbags family ray ban sunglasses well-being north face can be, Full of michael kors bags write to all my Sisi mcm backpack and obsessed.

Love, helpless, thinking, and chaotic. celtics jerseys For a time, under armour outlet a swarovski jewelry multitude of minnesota timberwolves jerseys things, air yeezy I michael kors took to huarache heart between. michael kors handbags Writing and writing, and ralph lauren outlet v. V. c.c beanies outlet Informed beginning to basketball shoes the depths, letterhead love without the north face outlet words, reebok outlet every puma online shop word difficult nike roshe run to rockets jerseys write hermes belt difficult nike uk to appeal. Afraid timberland pas cher only air max shoes afraid, no fred perry place to nfl browns jerseys send, resentment, the far louboutin horizon. If you nike id see plein shoes the cheap oakley sunglasses clouds, thomas sabo outlet that rolex replica I wrote nfl falcons jerseys you nike mercurial a tommy hilfiger love polo ralph letterhead; mcm bags if nfl eagles jerseys you fendi shoes hear air max thea running cle Jerseys water, that I wrote toms outlet to you in words; if baseball jerseys you hollister co see northface Piao, that I converse love air max 2007 elves, dre headphones weak you see coach bags outlet the flowers bloom, that I die you read your credentials 76ers jerseys ......

Late at burberry outlet online night, pandora charms I levis outlet do adidas clothings not kate spade outlet sleep. converse sneakers A red burberry outlet online memo pad, send michael kors uhren distant nfl titans jerseys relative. thomas sabo I brooklyn nets love, iphone 4s cases thousand words; love, a ray-ban sunglasses thousand words. new balance store Children along michael kors outlet online sale with air max pas cher my heart, packaged together, longchamp outlet as opposed to under armour shoes send mcm backpack outlet horizon, swarovski canada go around beats by dr dre you.

air maxlouboutin

air jordan 14

ray ban sunglasses

kate spade outlet

juicy couture outlet

cheap nfl jerseys

balance shoes

longchamp outlet

mont blanc pens

louis vuitton

baseball jerseys

louis vuitton outlet

dolce and gabbana

air max

longchamp

mont blanc pens

louboutin

louboutin

coach factory online

louis vuitton

michael kors outlet

celine outlet

polo shirts

ray ban

ray ban

ralph lauren uk

van cleef & arpels jewelry

timberland outlet

fingerlings monkey

nike cortez

barcelona jersey

jordan retro

tory burch

michael kors outlet

ferragamo shoes

converse

nike blazer

longchamp

jordan shoes

balenciaga shoes

flip flops

flops

birkenstock outlet

nike shox

louis vuitton outlet

jordan 8

ray ban

birkenstock

oakley sunglasses

cheap jerseys

flops

jordan shoes

red bottom shoes

michael kors

louis vuitton

jordan 6

air jordan

fitflops outlet

snapbacks wholesale

oakley sunglasses

converse shoes

jordans

michael kors taschen

louis vuitton outlet

jordan 4

air jordan 11

nike outlet store

prada bags

vibram five fingers

ray ban sunglasses

air max 95

air huarache

vans shoes

nike air max

oakley sunglasses

stuart weitzman shoes

oakley vault

coach outlet online

alexander mcqueen shoes

adidas yeezy

kate spade

asics running shoes

polo outlet

nike air force

air max

michael kors outlet

wholesale nfl jerseys

coach outlet

longchamp handbags